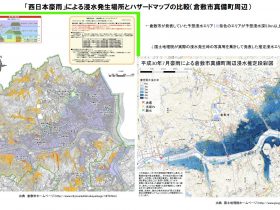

住宅の水没リスクがある地域への人口流入が止まらない。河川の洪水で住宅1階部分がすべて水につかる可能性がある市街化区域の人口が過去20年間で約60万人増えたことが、日本経済新聞の調査で分かったようです。水害時に命にかかわる被害が出る恐れがあるが、居住誘導を続ける自治体もある。豪雨が頻発する中、被害を最小限に抑える対策が求められています。また、国土交通省が実施した約3年前の調査では、コンパクトシティーの計画を進める275都市のうち88%で、浸水の危険がある「浸水想定区域」と、住宅の立地を促す「居住誘導区域」に重なりがあることがわかりました。一人暮らし世帯の増加で住宅戸数が増え、浸水想定区域の開発が進んだことが要因のようです。

■浸水想定区域かどうかを「ハザードマップ」ポータルサイトで確認をする!

浸水想定区域には日本の全人口の3割近くが住むという試算もあり、多くの人が水害リスクの高い地域に住んでいることがうかがえます。すでに開発が進んでいるため、浸水想定区域から居住誘導区域を除外すると「街づくりが成立しない」という声もあります。こうした地域からの移住を促す補助制度もありますが、被災する前に移住が決まった例はなく、危険回避が後回しになっているケースもあるようです。また、不動産会社も最近ではハザードマップ情報を教えてくれる事業者も増えましたが、基本はそのエリアで住もうと思う方の自発的なハザードマップの確認が必要となります。ぜひ、自分が住もうと思われているエリアのハザードマップ確認をしてみて下さい。

ちなみに「ハザードマップ」とは平成23年の東日本大震災を始めとして、近年、霧島山(新燃岳)の火山噴火、紀伊半島・九州北部の豪雨など大規模な災害が多発しており、北海道においては、東日本大震災を踏まえて平成24年6月に太平洋沿岸地域における津波浸水想定の見直しが公表されるなど、防災や危機管理対策の一環として、ハザードマップの作成が 緊急の課題となっています。

「ハザードマップ」とは、一般的に「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図」とされています。防災マップ、被害予測図、被害想定図、アボイド(回避)マップ、リスクマップなどと呼ばれているものもあります。

国土地理院では、これらの防災地理情報が表示されている主題図(土地条件図、火山土地条件図、都市圏活断層図、沿岸海域土地条件図など)を作成し、一般に提供されているものです。

■命の危険が高まる浸水想定区域の高さはどれくらい?!

命の危険が高まる3メートル以上(住宅2階部分)の浸水が想定される区域は全国で約790万人。中でも東京都江戸川区や足立区、埼玉県川口市といった地域での人口増加が目立ちます。近年は豪雨が頻発しており、危険な地域は居住誘導区域から外すなどの対応も必要ですが、都市開発が進む自治体からは「現実的ではない」との声も上がっているようです。

被害を防ぐには建物の対策や高所への避難誘導の徹底といった取り組みが欠かせませんが、なかなか現実はそのような状況とはかけ離れています。もっとも、避難路や防災公園の整備などに関わる「防災指針」を公表している自治体は限定的です。生活圏に潜む災害リスクを把握するにはハザードマップの確認も有効です。

■浸水エリアだけが水害リスクが高い訳ではない!

浸水エリアの建築を規制する法律というのはあったのですが、津波の被害を受けた地区であるとか、一部の適用事例を除いて、河川については適用された事例がほとんどないのが実情です。まず、近年、気象状況の急変が多く、水害も激甚化しています。その為、これまでの想定を超えるような台風や豪雨が発生していて、毎年のように大きな被害をもたらすようになってきました。その為、戦後一貫して、治水技術の発達、堤防やダムを整備してきました。この対策が進み、中小の水害はほとんど抑え込まれてきました。

2023年は九州などを中心に大規模な水害が相次ぎました。台風時に氾濫しないかと不安に思う住民も増えていると聞きます。また、線状降水帯と呼ばれる水害が広がっています。線状降水帯とは気象庁が天気予報等で用いる予報用語で「次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなし、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50〜300 km程度、幅20〜50 km程度の強い局地的な降水をともなう雨域」であるとされています。その為、最近では線状降水帯の影響から、水害リスクが高まっています。

■不動産購入時のチェック項目に、水害リスクを考慮する!

不動産購入前に駅や学校、スーパーとの距離などを考慮される方は多いかと思います。地理条件などを考慮せずに、昔から住んでいるという理由だけで、その場所に不動産を購入される方も多いです。そうした立地だからこそ、災害時への備えにこれまで以上、気に掛けていただきたいと思います。勿論、自然災害だけでの水害リスクではありません。「内水氾濫」による浸水リスクも固まっています。内水氾濫は、下水道等の排水施設の能力を超えた雨が降った時や、雨水の排水先の河川の水位が高くなった時等に、雨水が排水できなくなり浸水する現象です。 下水道や水路等から雨水があふれだし、浸水被害が発生します。

いずれにせよ、日本で住んでいく以上、災害リスクと縁を切る事は出来ません。

ぜひ、今後の参考にお役立て下さい。

法人営業部 犬木 裕

の見つけ方≪後編≫-280x210.jpg)

徹底解説ガイド!-280x210.jpg)