当社は耐震基準適合証明書や住宅ローン減税に関する記事を多く掲載していることから、当社で取引に携わっていないお客様からも住宅ローン減税のご相談をたくさんいただいています。

本日はそんな中から、木造住宅なのに耐震診断ができないため住宅ローン減税の対象にできない物件の事例をご紹介いたします。

中古住宅で住宅ローン減税を適用するための要件

住宅ローン減税には様々な要件があります。

中古住宅で注目されるのが「築後年数要件」です。

木造住宅など非耐火住宅の場合は20年、マンションなどの耐火住宅の場合は25年を超えると「築後年数要件」に抵触し、住宅ローン減税の対象になりません。

この「築後年数要件」を緩和する方法が用意されていて、現実的なものは下記の3つです。

・所有権移転までに耐震基準適合証明書を取得する

・所有権移転までに既存住宅売買瑕疵保険の加入手続きを行い付保証明書を取得する

・所有権移転後居住開始までに耐震改修工事を行って耐震基準適合証明書を取得する

築年数が古くても国が定めた耐震基準をクリアできれば住宅ローン減税の築後年数要件が緩和されます。

問題になるのが築年数が古ければ古いほど耐震基準を満たさないと判定されるケースが増え、そういった住宅は耐震改修工事を行って耐震性能を向上させる必要があります。

木造住宅以外の工法だと耐震改修工事が現実的なコストで実現できないため、耐震改修工事を伴う方法は実質木造住宅向けの対応策と言えるでしょう。

耐震診断の対象

木造住宅の耐震診断は建築士が実施します。

一般財団法人日本建築防災協会が発行している「木造住宅の耐震診断と補強方法」に準じた診断業務が一般的に行われている耐震診断と言われます。

この耐震診断の方法が適用されるのが木造在来工法2階建て、木造在来工法3階建て、2×4工法※1なので、RC造、SRC造、鉄骨造、軽量鉄骨造など木造以外の工法は対象外ですし、材料は木でできていたとしてもログハウスのような工法も対象外となります。

※1 建築基準法制定以前の木造住宅は伝統的工法という区分になり、伝統的工法も診断可能なのですが、改修方法が一般的とは言えないので、この記事では伝統的工法は除外いたします。

更に木造住宅であっても構造によっては耐震診断ができない場合があります。

イレギュラーな構造としては、立面的混構造、平面的混構造、スキップフロアがあります。

混構造とは読んで字のごとく、構造が混ざっている状態で、例えばもともとは木造住宅にRCのガレージが含まれているとか、全体は木造ですが一部鉄骨が使用されているような状態を混構造と呼びます。

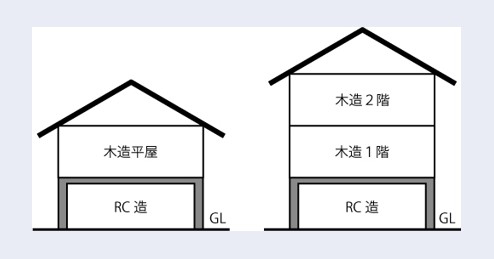

立面的混構造

図のように構造が縦に混ざっている状態の建物です。

立面的混構造の建物は耐震診断可能です。(割り増し係数と言って混構造でない建物よりも少し評価が厳しくなります)

1階がRCの車庫になっていてその上に普通の2階建て木造住宅が乗っているというような建物になり、坂のある街では良く見られる建物です。

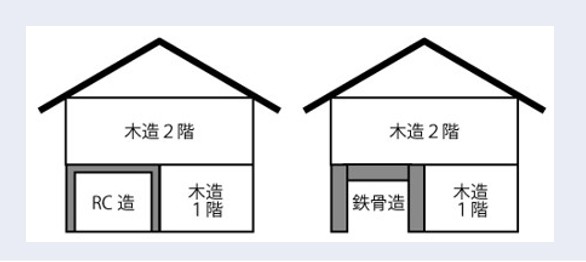

平面的混構造

図のように同じフロアで横に構造が混ざっている状態の建物です。

平面的混構造は耐震診断の対象外です。

1階にRCの車庫があり、同じく1階に木造の居室がある場合とか、元々木造住宅だったものに鉄骨で増築した建物などが平面的混構造の建物となります。

新築時から平面的混構造の状態というよりは、増築・改築で混構造状態になってしまったケースの方が多いので、物件を検討している段階で売主側からリフォームを行ったことがあるという情報を耳にしたら、混構造状態でないか確認した方が良いでしょう。

特に増築は要注意です。

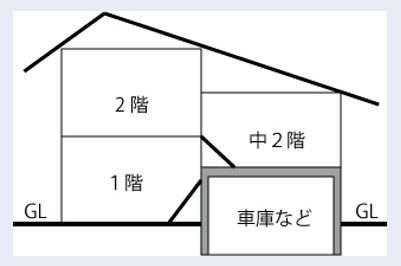

スキップフロア

図のように中2階のある物件がスキップフロアです。

スキップフロアの物件も耐震診断の対象外です。

新築時からスキップフロアの状態の建物は、その建物を設計した建築士であれば耐震性を判断できるかもしれません。

新築に携わった建築士にたどり着けない場合や、増改築でスキップフロアとなった建物は、スキップフロア状態を解消するという大工事を行わない限り耐震性を判定することは困難です。

平面的混構造と同じく増改築でスキップフロア状態になっているケースがありますので、リフォーム履歴のある住宅は耐震診断の対象となるかの確認が必要です。

耐震診断対象外の物件を購入するということ

耐震診断ができない木造住宅の購入はお勧めできません。

購入時に住宅ローン減税などの制度が利用できないだけでなく、将来住宅性能に関わるリフォームを行いたくても実施できなかったり、売却時に耐震診断できない物件ということは大きなマイナス要素となるためです。

今の状態が良ければそれで良いと考える方もいるかもしれません。

しかし日本は災害大国です。

倒壊まではいかなくても地震などの災害で建物に被害が及ぶ可能性は低くはありません。

万が一の修繕の時にも、耐震診断不可物件の場合、手の付けようがない、と判定される恐れがあり、ご自身は修繕して住み続けたくても、建て替えるしか方法がないというような状況も考えられます。

いずれ建て替えを行う前提で、土地を確保するという意味での取得はないわけではないのですが、以前と比べて中古物件が多く流通するようになっているので、余程の好立地でない限り、耐震診断ができない物件は購入するべきではないでしょう。

耐震診断が実施できない木造住宅は一般の消費者が手を出すべきとは言えない、不動産・建築のプロ向けの難しい物件です。

安易な理由で飛びつかないように注意したいものです。