お客様から聞かれる質問に、「カーポートは建築面積に含まれないのですか?」という質問があります。

そもそも「建築面積」とは、

簡単に表現すると、上空から見たときの屋根の面積になります。しかし、この表現は、イメージしやすくするための表現であり、正確には屋根面積ではなく、「壁・柱で囲われた部分の水平投影面積」ということになります。

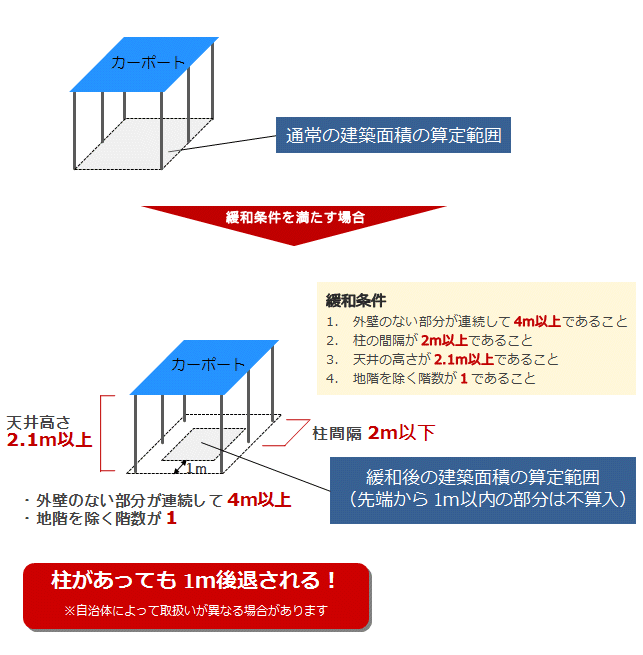

通常は、壁が無くても柱があれば、柱に囲まれた部分がどんな用途であろうと、建築面積に算入されることとなります。

ただし、一定の条件を満たす場合、柱があっても建築面積の不算入措置が適用できる部分があります。それが、「高い開放性を有する建築物の建築面積の不算入措置」です。

以下のイメージを見てみましょう。

■高い開放性のある建築物の建築面積不算入のイメージ

建築基準法施行令による建築面積不算入措置

この不算入措置は、建築基準法の建築面積の定義で規定されています。

【※】建築面積とは(建築基準法施行令第2条第2号)

建築物(略)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(略)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

上記の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造は、告示で以下のように決められています。

【4つの緩和条件】

・外壁を有しない部分が連続して4m以上であること

・柱の間隔が2m以上であること

・天井の高さが2.1m以上であること

・地階を除く階数が1であること

要は簡単に言うと「平屋で柱間隔が2m以上のそれほど低くないカーポート」であれば、建築面積の不算入の緩和措置が受けられることになります。

この不算入措置は知っておくと非常にありがたい緩和規定です。

ただ、実際には、住宅の完了検査後に建築するケースが多いため、初めから建蔽率のことなどに目を向けることが少ないようです。ただし、隣人の通報をきっかけとして、違反建築物ではないかと精神的苦痛を強いられるケースもあるため、たかがカーポートといえども、法律の緩和規定をフルに使って適法な状態で堂々と建ててしまうのが良いです。

建築面積の不算入措置は、上記に記載いした4つの条件を満たせば良いのですが、判断に迷うケースがあるので、取り扱いは所轄自治体の建築指導課に必ず確認しましょう!

以上、エージェント中田でした。

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/(ご利用は無料です)

■資産となる家を真剣に考えるセミナー

http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0

***************************************************