老後の資産を長持ちさせるため高齢期も運用を続けることへの関心が高まるなか、子どもなど相続人の負担にならないよう生前に運用資産を整理する『投資の終活』をされる方が増えているようです。

『投資の終活』が行われずに、残された相続人は、被相続人から引き継いだ株式や投資信託、不動産の対応に困惑される方があとを絶ちません。被相続人が高齢で亡くなった場合、相続人も高齢であることが多い為、相続税対策として株と投信を処分して現金にするのがいいか、そのまま相続させるべきなのかを迷われるようです。

そこで今回は『投資の終活』について、解説を行いたいと思います。

■いざ相続が発生した場合の対応方法について

一般社団法人 投資信託協会が2022年に実施した調査で、全国の60歳以上の男女を対象に現金・預貯金以外の金融資産をどう相続させるつもりかを聞いたところ、「決まっていない」との回答が58.5%と最も多く(有効回答1556)、「全てそのまま」は18.3%、「全て現金化」は14.4%という結果だったようです。

■『投資の終活』を行う前に相続税について

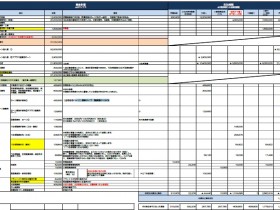

相続税の節税を意識して投資の終活をするなら、主な資産の相続税上の扱いを押さえておく必要があります。相続人が引き継ぐ財産の課税上の評価額を出し、相続財産の総額が基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)を差し引くなどして課税対象額があれば発生します。評価額を出す際に適用する価格は資産によって異なる為、注意も必要です。

例えば一般的な非上場の公募投信は死亡日の1口当たり基準価格が適用されます。上場株式や上場投信(ETF)は下記の4つの中から最も低い価格を選びます。

(1) 被相続人の死亡日の終値

(2) 死亡月の終値平均

(3)死亡前月の終値平均

(4)死亡前々月の終値平均

※株式・投信は相場動向次第で相続税の評価額が左右されますので、注意が必要です。

■相続の専門家は『生命保険』に入る事で税制上の利点が得られると判断!

税制上の利点が大きい生命保険に入るのが一案になるようです。死亡保険金は被相続人(亡くなった人)の財産に当たらないが、被相続人の死亡をきっかけに受け取る「みなし相続財産」として相続税の対象になります。そのような保険金ではありますが、法定相続人1人につき500万円までが非課税になります。

仮に株式や投信を売却した資金900万円で、契約時に一括して保険料を払う「一時払い終身保険」に入り、保険金1000万円を受け取るとした場合、法定相続人が2人なら1000万円までが非課税になり、そのぶん相続税の対象となる財産が減るため節税につなげることができます。

■節税効果を大きくすることが見込めるのが『不動産』?!

土地は国税庁が毎年7月に公表する「路線価」で評価するのが基本で、路線価は時価(公示地価)の80%程度を目安に決まっています。建物は固定資産税で評価し、建物価格の60%程度が目安となっています。運用資産のほかにまとまった資金がある人なら不動産購入が選択肢の一つになります。

しかし、不動産は相続をする際に分割をすることが難しく、トラブルになりやすいといったデメリットもある為、注意が必要です。相続人が複数いる場合は、不動産を引き継ぐ人以外の相続人に預貯金を多く渡すといった配慮も大切です。また国税庁は分譲マンションを利用した過度な相続節税を抑えるため、2024年1月から評価額のルール(タワーマンションの節税対策)を見直していますので、マンション購入なら、新ルールで評価額がどうなるかを踏まえて判断したいところです。

一方、現預金は金額そのままが相続税の課税上の評価額になります。運用資産を現金化することによる節税余地は乏しい半面、遺産分けをしやすいといったメリットはあります。相続財産の総額が基礎控除の範囲内で相続税がかからなかったり、相続人同士が不仲で遺産争いをする可能性があったりするなら一案になりそうです。本来であれば、被相続人の死亡前に家族間でどのような相続が望ましいかを話し合っておくと良いのかもしれませんが・・・。

こうした投資の終活をする際はいくつか注意点があります。まず重要なのは老後の生活資金を十分に確保しておくことです。例えばいったん不動産にすると、現金化するのに手間や時間がかかりやすいです。運用資産を現金にした場合に物価上昇が続けば、実質的な価値が目減りするリスクが発生します。認知能力が低下すると金融商品の取引は制限されるため、早めに着手するのが望ましいと言われています。

保有している投資商品によっては運用を続け、子どもなどに相続をさせる手もあります。いずれにせよ、これから相続の問題は多く発生する為、「争族」とならないようにすることは非常に重要です。今回のような『投資の終活』のような知識を持ち合わせておいて損は無いかと思います。今後の参考にお役立て下さい。

法人営業部 犬木 裕