品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が施行されたのは2000年4月1日のこと。品確法の規定にもとづいて半年後の10月3日にスタートした「住宅性能表示制度」は、約18年を経た2018年6月現在で評価書の交付実績が317万戸に近付いています。

とくに新築分譲マンションや建売住宅では性能評価書の対象となっていることも多いため、これから住宅の購入を予定している人は品確法の主な内容を理解しておくようにしましょう。

▼品確法の柱は3つ

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)では、住宅性能表示制度、住宅に係る紛争処理体制の整備、瑕疵担保責任の特例が定められています。

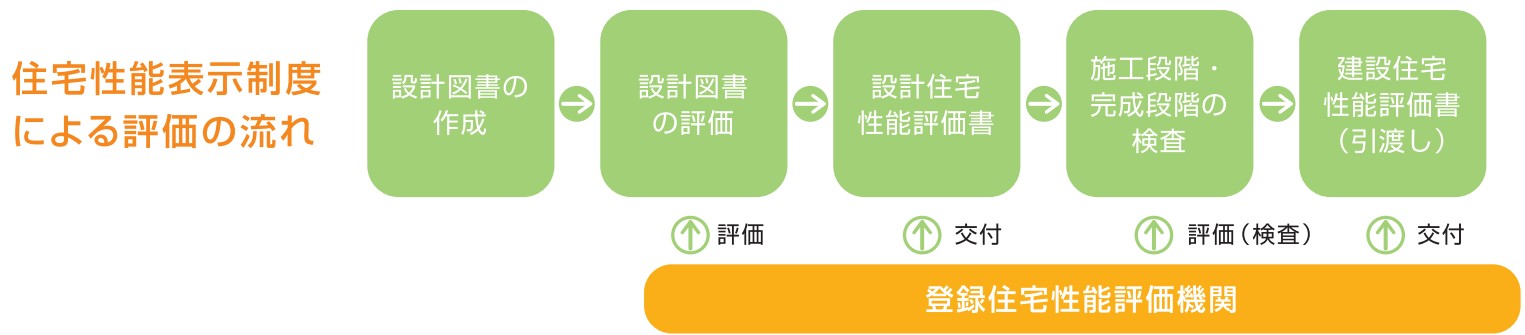

住宅性能表示制度は、日本住宅性能表示基準や評価方法基準などにより、第三者機関である「登録住宅性能評価機関」が性能レベルの評価を実施するものです。統一されたルールにもとづく評価により、複数の住宅を比較することや一定性能の実現を図ることなどを目的としています。

住宅性能評価書には、設計段階で「設計図書」を評価して交付する「設計住宅性能評価書」と、施工段階および完成段階の検査を経て交付する「建設住宅性能評価書」の2種類があるため、一部には設計住宅性能評価書だけしか交付されていない新築住宅もあるでしょう。

住宅性能評価書(その写しを含む)が売主または請負人から渡された場合には、原則として「表示された性能を有する新築住宅を引き渡すこと(建設工事をすること)」を契約したものとみなされ、その性能が満たされていない場合は補修などを求めることができます。

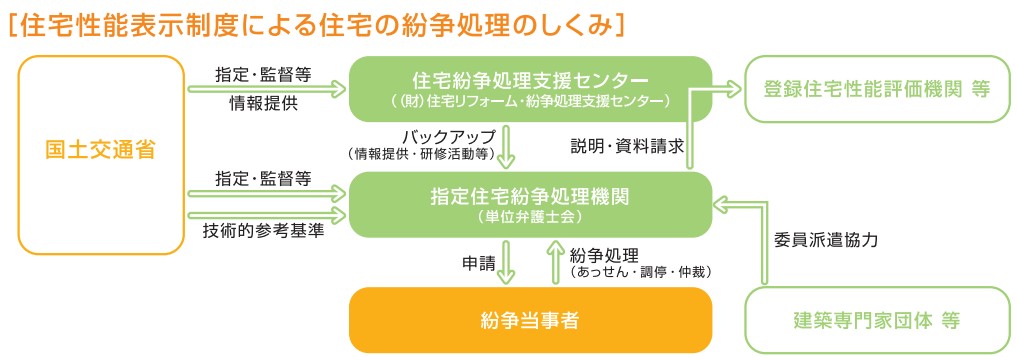

また、建設住宅性能評価書が交付された住宅でトラブルが発生した場合には、国土交通大臣が指定した「指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)」による紛争処理を、1件あたり1万円の手数料で利用することができます。

ちなみに、この「指定住宅紛争処理機関」に対しては、住宅紛争処理支援センター(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)がバックアップをしています。

万一の欠陥などに対する瑕疵担保責任については従来、宅地建物取引業法による最低2年間の保証期間にとどまることが多かったものの、品確法の特例により新築住宅の完成引き渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務化されました。性能評価書が交付されていない住宅も同様です。

なお、新築住宅の売主や請負人が倒産などした場合でも確実に保証が受けられるように、「住宅瑕疵担保履行法」が2009年10月1日に施行されました。同日以降に引き渡されるすべての新築住宅について、供託または保険による資力確保が義務付けられています。

ただし、10年間の瑕疵担保責任の対象となるのは、構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版など)および雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部など)にかぎられることに注意しなければなりません。

▼住宅性能評価の内容は?

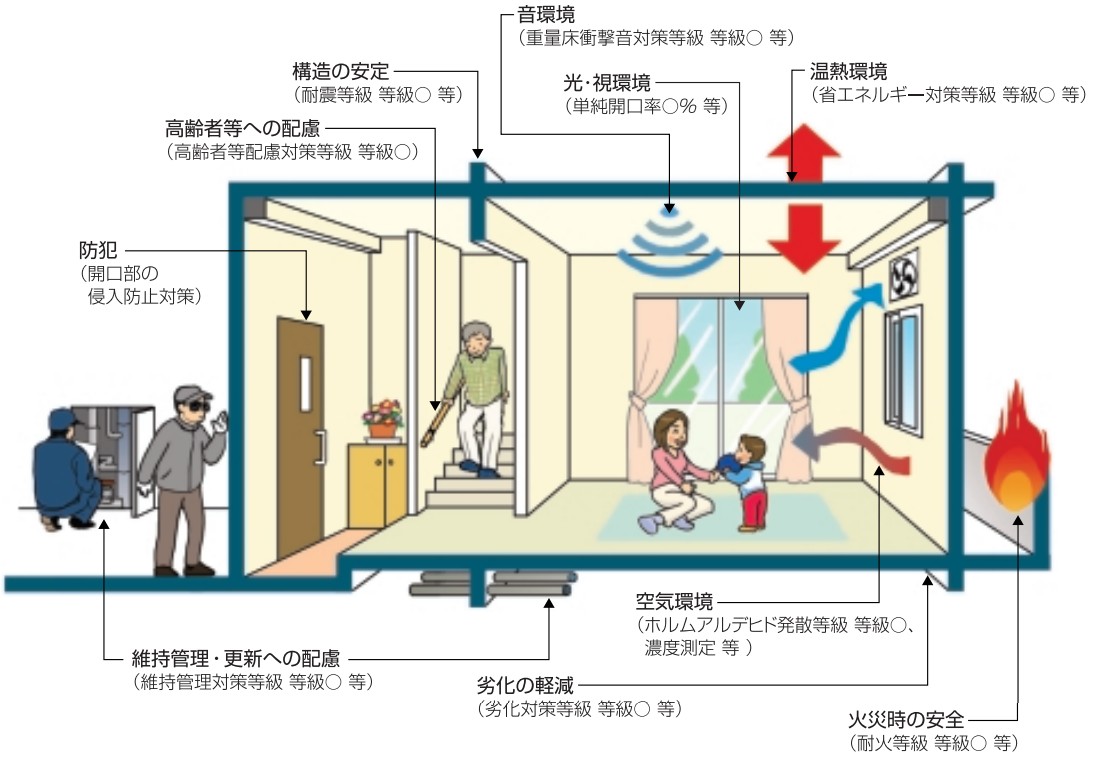

品確法による住宅性能評価の対象となる項目は、新築住宅の場合に最大で10分野32事項ですが、2015年4月1日以降は必須評価項目が整理されました。新築一戸建て住宅では4分野7事項、マンションなど「共同住宅等」では4分野9事項が必須で、それ以外は選択評価となっています。

1.構造の安定に関すること(7事項)

2.火災時の安全に関すること(7事項)

3.劣化の軽減に関すること(1事項)

4.維持管理・更新への配慮に関すること(4事項)

5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること(2事項のうちいずれか)

6.空気環境に関すること(3事項)

7.光・視環境に関すること(2事項)

8.音環境に関すること(4事項)

9.高齢者等への配慮に関すること(2事項)

10.防犯に関すること(1事項)

たとえば「構造の安定に関すること」には次のような事項があります。

□ 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)

□ 耐震等級(構造躯体の損傷防止)

□ その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

□ 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

□ 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

□ 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法

□ 基礎の構造方法及び形式等

このうち耐震等級は1~3、耐風等級および耐積雪等級には1~2のランクが設けられ、いずれも数字が大きいほど性能が高くなっていますが、すべてに最高等級を求めるのではなく、コストなどとの兼ね合いも考えなければなりません。

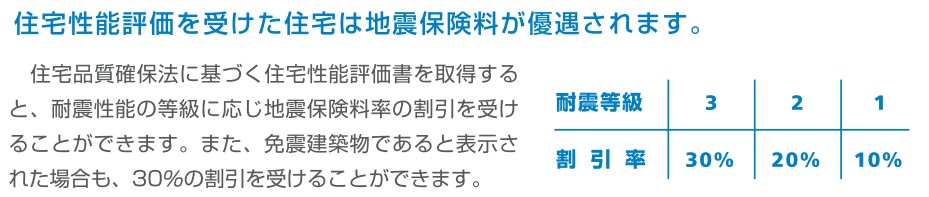

(※)住宅性の評価を受けた住宅は耐震等級によって地震保険料が優遇されます!)

それぞれの内容や評価にもとづく等級の違いなどについて詳しくは、該当する新築住宅を購入する際にしっかりと説明を受けるようにしてください。

住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用すれば、新築住宅を買う時や建てる時に、住まいの性能を相互に比較したり、希望の性能を設計者・施工者に伝えることができ、望み通りの性能の住宅を手に入れる事が可能性が高まります。

また、評価を受けた設計図面通りに施工されているか、現場の検査がされるので安心な上、他にも様々なメリットがありますので、新築住宅を購入する際は上手くご活用下さい。

以上、バイヤーズエージェント中田でした。

【追伸】

(※)住宅性の評価を受けた住宅は地震保険料が優遇される!

は必要なのか-280x210.jpg)