それでは住宅ローン減税の築年数に関する要件について説明します。

耐震基準適合証明書や既存住宅瑕疵保険といった言葉が出てきます。

住宅性能に関する証明書が必要だ、という話になるのですが、あくまで築年数に関する要件を緩和する方法であって、収入や居住といった他の要件は別の判断になることに注意が必要です。

※たまに耐震基準適合証明書があれば住宅ローン減税がもれなくOKになると考える人がいるのですがそれは正しくはありません。

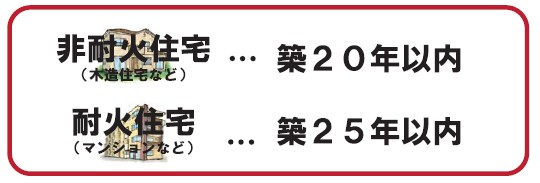

住宅ローン減税の築後年数要件

築後年数要件とは読んで字のごとく築年数に関する要件のことだ。

具体的には、マンションなどの耐火住宅の場合は築25年以内、木造戸建てのような非耐火住宅の場合は築20年以内というのが住宅ローン減税の築後年数要件になる。

それじゃあそれより古い物件は住宅ローン減税が使えないってことですか?

結論を急ぎすぎだろ(笑)。

築後年数要件を緩和する方法があるって前回言ったじゃないか。

本当は結論を先に書くべきなんだが、この築年数要件については、税制改正で制度が何度か変わってきた経緯があるから、古い順番に説明するよ。

わかりました。

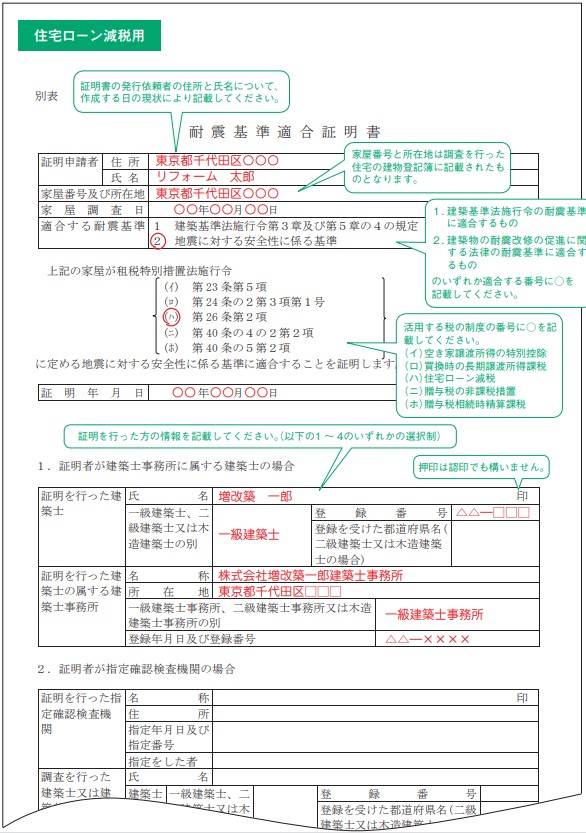

耐震基準適合証明書

最初に出てくるのが耐震基準適合証明書だ。

これも字を見てもらえれば何となく意味がわかると思うが、当該建物の耐震性が国が定めた基準をクリアしていることを証明する書類だね。

<参考>国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

誰が発行するんですか?

発行機関はいくつかあるが、一般的なのは建築士かな。

建築士事務所登録を行っている会社に所属する建築士であれば、耐震基準適合証明書を発行できる。

どうすれば耐震基準適合証明書を発行してもらえるのですか?

耐震基準適合証明書を発行するためには、耐震診断を実施する必要がある。

耐震診断の結果、国が定めた基準をクリアしていれば、証明書が発行できるという解釈になる。

中古住宅を購入する場合は、耐震診断をすればOKということですね。

ところがそう簡単な話ではないんだ。

特に木造住宅の場合、耐震診断を実施しても、国が定めた基準を満たさない場合が多い。

もっとも、耐震診断で基準を満たさなかった場合は、耐震改修工事を実施すれば証明書を発行することができる。

でもお金かかるんでしょう?

そうだね。築年数が古い住宅を購入する必要経費と判断した方が良いよ。

地震で家が倒壊したら元も子もないわけだから。

減税のためではなく、最低限の安全は確保するべきだよ。

確かにそうですね。地震怖いです。

ただ、この耐震基準適合証明書を発行する方法は実はあまり現実的とは言えないんだ。

そもそも耐震基準適合証明書は所有権移転までに売主名義で発行しなければならない、という制度となる。

耐震性が確認された安全な家を買うから、築年数が古い家でも住宅ローン減税の対象にしましょう、という考え方だね。

所有権移転までに手続きすればいいだけじゃないんですか?

いや、さっき多くの場合耐震改修工事が必要になるって言ったと思う。

一般的な不動産取引の場合、所有権移転前に買主のオーダーによるリフォームを実施することはほとんどない。

不動産売買契約を締結して、買主がリフォームしたとする。この時もし何か事情があって取引が破断になったらどうなる?

例えば引き渡しまでに買主が事故にあって亡くなってしまったら、住宅ローンは下りないわけで、当然ながら取引は破談になるよね。

この時リフォーム済みだった場合、リフォーム費用はだれが負担するのかとか、リフォームしたところの原状回復だとか、いろんな問題が生じる。

でもそれって万が一の話ですよね。

その通り。

でも契約ってのはそういうもので、リスクは限りなく減らすべきだし、なるべくイレギュラーは避けた方が良い。

そういうわけで、買主がどれだけ良い条件を提示したとしても、売主がノーリスクという訳にはいかない。

ついでにいうと、所有権移転前のリフォームは、空き家だから成立する話で、売主居住中だったらそもそも無理だ。

※PR※セルフインスペクションアプリ「SelFin(セルフィン)」

SelFinは不動産広告情報を入力するだけで、価格の妥当性や流動性など住宅の資産価値を一瞬で判定できるWEBツールです。

検討している物件が住宅ローン減税の手続きで注意が必要な物件かどうかも簡単に調べることができます。

ご利用は無料です。ぜひご活用ください。

所有権移転後に耐震基準適合証明書を取得する方法

というわけで、築後年数要件を緩和する制度はできたものの、実際には使われない状況となった。

なんかもったいないですね。せっかくの制度なのに。

時系列で行くと次は瑕疵保険が出てくるけど、テーマが少し違うので、一旦飛ばすよ。

現状では、耐震基準適合証明書について、所有権移転後に耐震改修工事を行う場合でも築後年数要件が緩和される方法が用意されている。

じゃあ、中古住宅でも住宅ローン減税が使えるようになったんですね。

ところがそう簡単にはいかない。

構造、工法によって耐震改修ができるかどうかが変わるからだ。

中古物件だからもれなくこの方法ではなく、この場合はこう、と状況によって判断を使い分けなければならない。

この話はややこしくなるので、それぞれの区分で記事を分けて書くので、ご自身に該当するものだけ読んでください。

あの…、さっき飛ばした瑕疵保険って何ですか?

瑕疵保険を利用する方法は、瑕疵保険という制度の説明も必要になるので、今はそういう方法もある程度にとどめておいて欲しい。

一度にたくさん詰め込んでも混乱するだけだからね。

わかりました。

住宅ローン減税には築後年数要件が定められていて、それを緩和する方法もあるけど、構造・工法によってできるできないがあるから注意、ということでいいんですよね。

よくできました。

→続く